浙江越秀外国语学院喜迎校庆40周年,东方语言学院开展了系列讲座丰富学生课外活动,扩充学生的知识面。2021年10月15日晚8点,阿拉伯语系邀请北京第二外国语学院中东学院院长,中阿改革发展研究院执行院长,《阿拉伯研究论丛》(CSSCI)主编,国家级一流专业负责人侯宇翔副教授,在F149教室为阿语系师生做讲座,讲座由系主任马小明副教授主持,阿语系全体师生及外籍专家穆罕默德·阿史玛威参与了讲座。

马老师代表东方语言学院院长王宗杰教授对侯老师莅临阿语系为师生们答疑解惑表示热烈的欢迎,他介绍了侯老师的学术履历,表示机会难得,希望同学们认真聆听。侯老师以《阿拉伯文化的历史构建与当代意涵》为题,从阿拉伯文化的历史阶段切入,深入剖析了阿拉伯文化的核心要素,总结了当下阿拉伯世界的思潮分野、热点问题及其根源。

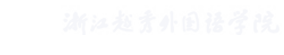

首先,侯老师介绍了阿拉伯文化的四个阶段,即贾希利亚时期、伊斯兰时期、阿巴斯王朝时期和奥斯曼土耳其及近现代时期。贾希利亚时期,阿拉伯半岛是拜占庭和萨珊王朝两大帝国对峙的前线,动乱下的艰难生活催生了血亲复仇的民族特性;基督教和犹太教两大一神教的熏染,为伊斯兰教的出现准备了沃土。伊斯兰时期,阿拉伯半岛社会组织形式完成了从部落向“乌玛”社团的转变,阿拉伯半岛逐渐强盛,并开始了“福图哈特运动”,建立了横跨亚非欧的大帝国,得以接触西方文化。阿巴斯王朝时期,阿拉伯人开启了百年翻译运动,学习以希腊文化为代表的西方文化,并开始在王朝官宦制度中引进波斯的官僚制度。阿拉伯人在阿巴斯时期走上鼎盛,最后随着蒙古人的西征和十字军的东征走向衰弱。奥斯曼土耳其及近现代时期,阿拉伯人从曾经的统治阶层沦为了被统治阶层,经历了“突厥化”和“殖民主义”的磨难。以上这些经历逐渐凝练成了阿拉伯文化的三大核心要素,即贝都因、伊斯兰和外来文化。

其次,侯老师阐述了“实”、“论”、“观”的构建。他表示“实”即史实,“论”即史论,“观”即史观,需要从理论的角度评价史实,这就是所谓的史论,一定的史实与史论的积累就形成了史观。研究阿拉伯各个阶段的历史事件,需要有理论依托。根据社会动力理论,伊斯兰教的产生由会革命动力推动,“福图哈特运动”由社会矛盾动力推动,百年翻译运动由社会改革动力与科学技术动力推动,“突厥化”与“殖民主义”下的社会运动则由阶级斗争推动。

最后,侯老师分析了阿拉伯的思潮与热点问题,从阿拉伯文化的三要素贝都因、伊斯兰和外来文化深度阐述了阿拉伯当今矛盾的根源。在内部矛盾、现实压力与外部挑战的的推动下,阿拉伯出现了思潮的分野,曾先后出现或同时存在过民族主义、伊斯兰主义、西方主义与向东看等思想;还介绍了阿拉伯热点问题的基本范畴,包括基本概念、民族与国家、宗教与社会、政府与政治、战争与和平、经济与发展、中国与中东、一带一路等内容。侯老师以习近平总书记的话“历史是现实的根源,任何一个国家的今天都来自昨天”结束了本次讲座,他表示阿拉伯世界现在发生的事情都能在历史中找到其根源,甚至可以找到相似的经历,了解阿拉伯世界的现在,需要读懂阿拉伯的历史,不要做历史的旁观者。

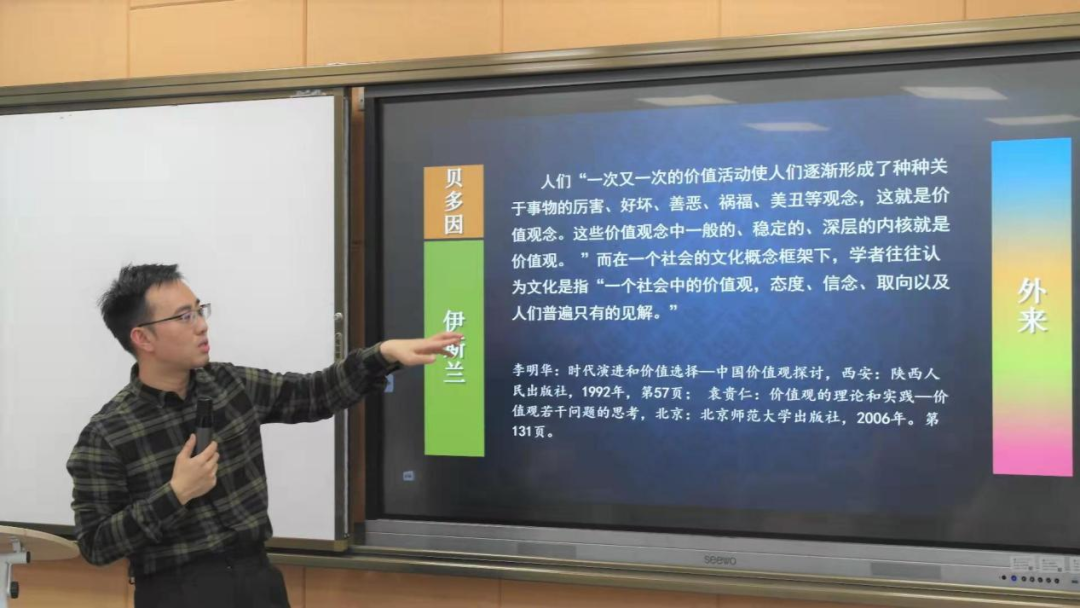

讲座的最后,同学们踊跃地向侯老师请教问题。大四学生就北二外阿拉伯语专业考研相关内容提问,侯老师围绕研究方向、师资队伍、招生名额、考试参考书目等方面回答了该生的问题。大二学生就伊斯兰法系生命力来源向侯老师提问,他表示伊斯兰法系的生命力在于伊斯兰法的来源及其与现实的有机结合,伊斯兰法来源较为广泛,从历史的角度来看,一些具体的法律条例可以在历史中找到其适用性。大一学生就学习阿拉伯语的方法提问,他表示阿拉伯语的困难体现在阿拉伯文化和中国文化之前存在很大的差异,阿拉伯语的文字结构、语法结构、篇章结构都非常的丰富多样。他认为,学习没有捷径可言,也并不存在适用于所有人的学习方法,作为阿语学习者,应该改变思想认识,做好吃苦的准备,以勤为径攀登阿拉伯语这座高峰。另一名大一学生就如今阿拉伯世界难以建立统一的国家提问,侯老师围绕部族、部落、国家、盟的认同回答了该问题,他表示受到经济利益以及传统文化的影响,阿拉伯世界难以形成统一的国家认同,在部分阿拉伯国家出现部族或人种认同高于国家认同的情况,所以难以形成统一的局面。

最后,马主任总结了此次讲座,他表示侯教授从马克思唯物史观的角度来解读贝都因文化、民族主义、伊斯兰思潮等问题,这是一个新观点新视角,相信给自己和同学们都带来了新的启发,让大家受益匪浅,这次讲座内容丰富,思想深刻,是一场饕餮盛宴。马主任代表阿语系全体师生向侯教授再次表示感谢,讲座在同学们的掌声中圆满结束。